Aos 80, Antonio Pitanga diz que não tem tempo de esperar oportunidades

O ator de 80 anos está em cartaz com a peça Embarque Imediato no Sesc Consolação em São Paulo; em entrevista exclusiva, fala de sua relação com o teatro, sua histórica atuação no Cinema Novo, a dificuldade que perdura dez anos de conseguir financiamento para seu filme sobre a Revolta dos Malês e reflete sobre a importância do reconhecimento de talentos negros no Brasil

Por Mariana Queen Nwabasili*

Especial para o Blog do Arcanjo

Em um país no qual, até o ano de 2016, 83% dos longas-metragens de ficção lançados comercialmente apresentavam elenco composto apenas por pessoas brancas, segundo levantamento da Agência Nacional de Cinema (Ancine) publicado em 2018, ser um ator negro de cinema, teatro e telenovelas com uma carreira longa e consolidada como Antonio Pitanga ainda é uma façanha.

Aos 80 anos, o ator baiano de Salvador radicado no Rio é, sem dúvidas, um dos mais importantes e longevos artistas do país em atividade: atuou em diversas produções televisivas, em mais de 50 filmes, considerando algumas das principais obras do Cinema Novo das décadas de 1960 e 1970, e em montagens no teatro como”Memórias de um Sargento de Milícias”, em 1966 junto ao Grupo de Ação, majoritariamente composto por artistas negros; “O poder negro”, em 1967, e “Após a chuva”, em 2007 e 2008.

Hoje em dia, continua firme, contando histórias e trabalhando em novos projetos, como a peça “Embarque Imediato”, que possibilitou sua primeira atuação no teatro junto ao filho Rocco Pitanga. A obra segue em cartaz de quinta a domingo até 8 de março no Teatro Anchieta do Sesc Consolação, em São Paulo.

Antônio Pitanga e seu filho, Rocco Pitanga, contracenam na peça “Embarque Imediato”, com a qual celebra 80 anos de vida – Foto: Caio Lírio/Divulgação Blog @miguel.arcanjo UOL

“Vê-lo aos 80 anos recomeçar um novo ciclo, com energia, com vontade, estimula muito, me motiva, me dá mais foco. Quando entro em cena com ele e vejo que ele está extremamente enérgico, tenho a sensação de que não posso ‘ratear’. Afinal, o cara está com muita luz”, diz Rocco Pitanga, acrescentando que a peça permite a ele e ao pai dialogarem, no palco, sobre “questões que talvez nunca tiveram tempo de conversar”.

Na obra com dramaturgia de Aldri Anunciação e direção de Marcio Meirelles, Cidadão 02 (Antonio Pitanga), um senhor africano, e Cidadão 01 (Rocco Pitanga), um jovem doutorando brasileiro, se conhecem na sala de espera de um aeroporto internacional. Lá, a partir de diferentes perspectivas geracionais, culturais e político-ideológicas, passam a conversar — ou, por vezes, debater — sobre temas como identidades, pertencimento e (des)valorização da África, dos africanos e dos afroamericanos (considerando a abrangência do termo aos afrobrasileiros).

A primeira cena da peça tem início ainda quando o público se acomoda nos assentos. No palco, vemos a personagem Cidadão 02 sozinha, sentada em uma cadeira que compõe um cenário de estética clean. É impossível não considerar que, junto à imagem da personagem está a imagem-corpo de Pitanga, no auge de seus 80 anos de idade e 60 de carreira.

Se, por vezes, vivências pessoais e profissionais de atrizes e atores se sobrepõem às personagens interpretadas e dificultam o mergulho do público em obras ficcionais, no caso de Antônio Pitanga em “Embarque Imediato” esse aspecto escorregadio da exposição artística se torna interessante e positivo. A sensação é de privilégio em ver um super veterano da atuação em cena.

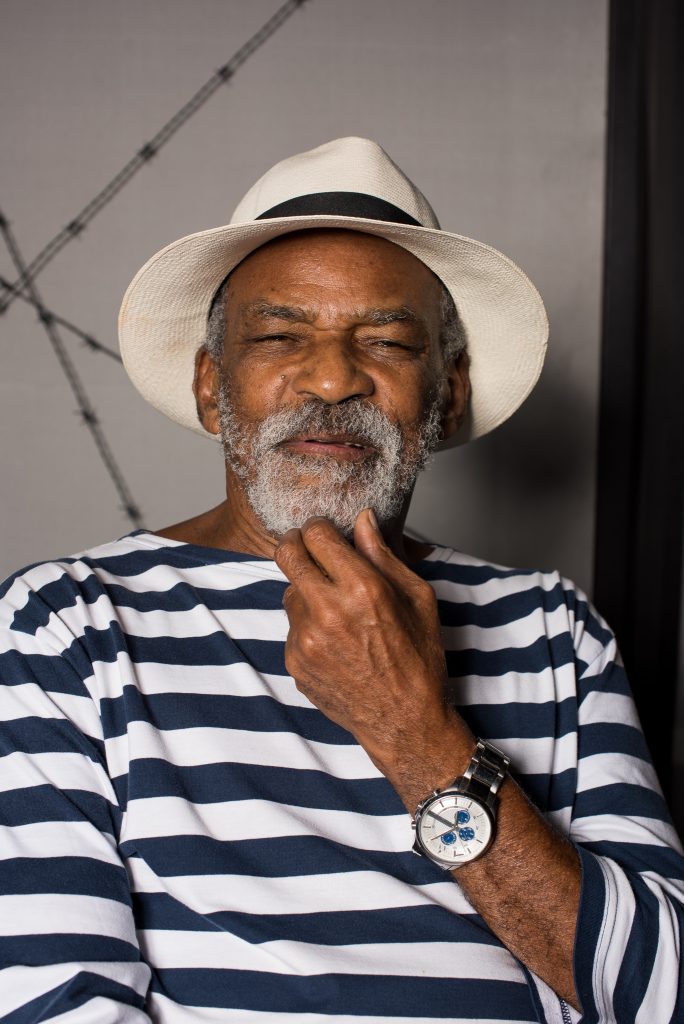

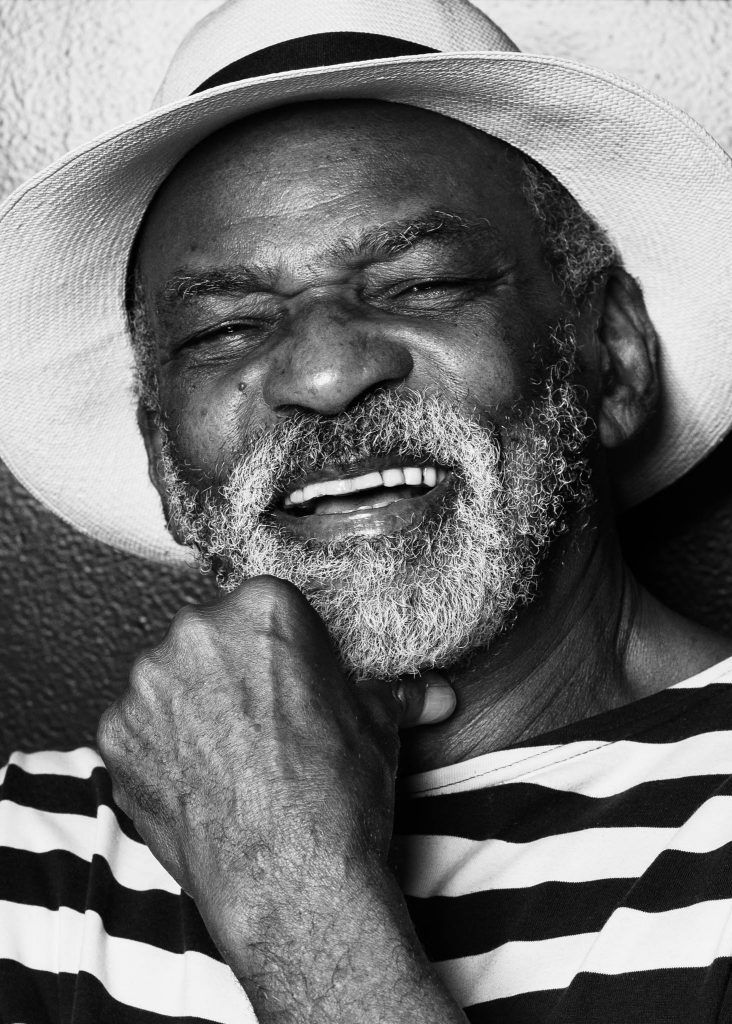

Antonio Pitanga celebra 80 anos com a peça Embarque Imediato – Foto: Pablo Bernardo/Divulgação FAN BH Blog @miguel.arcanjo UOL

Outro aspecto também faz pensar que a obra se vale de uma combinação frutífera entre arte e vida real do artista: evidenciando um posicionamento ideológico muito próximo ao da personagem Cidadão 02, Pitanga viajou, em 1964, a diferentes países da África para conhecer suas origens e alimentar a construção de sua identidade. “Nunca me contentou ser afrodescendente e nunca ter ido à África. Eu queria ir à África, saber de que país desse continente eu tinha vindo. Então, essa peça, com esses temas, é um presente”, afirma.

Atualmente, o veterano também trabalha na produção — e futura direção — de um longa-metragem sobre a Revolta dos Malês, levante de africanos negros muçulmanos que aconteceu na Bahia em 1835. Sintomaticamente, o filme ainda não entrou em fase de produção e não tem previsão de lançamento.

“Se meu filme fosse com atrizes e atores brancos, eu já tinha conseguido captar para realizá-lo. Infelizmente é isso. A diferença da Taís Araújo para uma Letícia Spiller, por exemplo, é a cor; é ‘um defeito de cor’ [citando o título homônimo do livro de Ana Maria Gonçalves]”, diz, também evidenciando com vitalidade e criticidade ímpares: “Eu não tenho mais tempo para esperar que os brancos me dêem oportunidades. Eu tenho que ganhar elas com a mão grande: ‘é meu, é nosso'”.

Na entrevista exclusiva a seguir, Pitanga fala sobre sua relação com o teatro, sua atuação no Cinema Novo e a importância e os desafios da produção e reconhecimento (inclusive por seus pares) dos negros no Brasil.

Mariana Queen Nwabasili — O que chegou primeiro em sua vida, o teatro ou o cinema?

Antonio Pitanga — Primeiro veio o cinema. O teatro veio a partir de uma necessidade de compreender a importância do ator, a base do ator. Aliás, o Glauber Rocha, que se tornou meu irmão, foi a primeira pessoa a me alertar: ‘se você quer ser ator, faça teatro’. Eu já estava fazendo cinema, e daí fui para a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, que era uma das melhores da América.

Mariana Queen Nwabasili — E o cinema, por que e como veio?

Antonio Pitanga — Por uma ousadia. Eu sempre fui ousado. Eu fazia figuração e decidi fazer teste para um papel. Daí, ganhei o personagem do filme “Bahia de todos os santos” [de 1960, com direção de José Trigueirinho Neto]. A coisa de ir à luta está na minha formação desde que eu me entendo por gente. Eu não pedi ‘por favor, eu quero fazer esse personagem’; nem nunca fiz a pergunta ‘tem papel para pessoa negra?’. Para mim, se tinha um teste, eu queria fazer o teste. E foi assim que consegui minhas coisas no princípio da carreira.

Antonio Pitanga no filme Bahia de Todos os Santos, de Trigueirinho Neto, em 1960, seu primeiro papel no cinema – Foto: Reprodução Blog @miguel.arcanjo UOL

Mariana Queen Nwabasili — Como chegou a ser um dos principais atores do Cinema Novo, majoritariamente composto por realizadores de uma elite intelectual branca?

Antonio Pitanga — Ao fazer o filme “Bahia de todos os santos” em 1959, eu descobri que havia um cineclube baiano todos os domingos. Como eu já estava atuando no cinema e estudando na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, eu me interessei em ir aos encontros do cineclube aos domingos às 10 horas da manhã. Nesse movimento cineclubista, nasce o Cinema Novo. Eu entendi que minhas referências estavam vivas ali, nos jovens estudantes baianos, como Glauber Rocha, Roberto Pires, no cinema; Emanuel Araújo e Ieda Araújo, nas artes plásticas; Mário Gusmão, na atuação. Quando eu olhava para a questão nacional, eu via Ruth de Souza, Abdias Nascimento, Léa Garcia, tantos negros e negras no mesmo trajeto e vontade de afirmação. Todo esse movimento do cinema e teatro me leva a enxergar referências brasileiras e norte-americanas também: a luta dos Panteras Negras, o Movimento Black Power; Martin Luther King, tudo isso se linkava. Isso era 1960, ainda não existia o Movimento Negro. O que existia eram pessoas em colocações e movimentos pontuais voltados para causas negras de afirmação.

Mariana Queen Nwabasili — A sua vivência como negro no Brasil era acionada em meio aos trabalhos do Cinema Novo?

Antonio Pitanga — Eu fui parte integrante do Cinema Novo, não fui e não queria ser uma ‘tese negra’, com uma ‘defesa negra’. Eu não estava ali como ‘cota negra’. Eu não pensava ‘aqui tem um bandeira negra’. Eu pensava ‘aqui tem um brasileiro’ que conquistou um espaço, e os outros [negros] têm direito de conquistar esses espaço democraticamente também. O Brasil deveria ser assim: direito para todos. No teatro, nas discussões que eu tinha com Dias Gomes, eu entendia que eu não queria criar a ideia de que ‘aqui tem um negro’, ‘aqui está um negro’. A ideia era pensar ‘aqui tem um ator’. Daí, no Cinema Novo, eu estava ali como cabeça pensante de um movimento de afirmação de uma democracia e cidadania genuinamente brasileiras. Naquela época, nós vivíamos e comíamos as informações dos colonizadores. A nossa informação pesada vinha da Europa, da América do Norte. O movimento Cinema Novo vem exatamente para cortar esse cordão umbilical e criar uma coisa brasileira. E não fomos bem aceitos nos primeiros anos. Nós fomos lutando.

Antonio Pitanga em “Barravento”, filme de estreia do cineasta baiano Glauber Rocha em 1962 – Foto: Divulgação – Blog do @miguel.arcanjo – UOL

Mariana Queen Nwabasili — Para alguns críticos e pesquisadores, mesmo colocando negros nas tramas, muitos filmes do Cinema Novo retratavam os negros como sinônimo de povo ou classe. O que acha dessa percepção?

Antonio Pitanga — Ao meu ver, a pauta negra já estava existente… Comigo atuando e sendo protagonista das obras, já se entendia que as questões estavam ali. Eu fiz filmes como “A grande cidade” [1966, Cacá Diegues], em que eu era protagonista. Então, a comunidade negra da época deveria ter se sentido representada. Até então, nós vivíamos a colonização cinematográfica norte-americana. Em filmes como “Vidas Secas” [Nelson Pereira dos Santos, 1963]; “Barravento” [Glauber Rocha, 1962]; “A Grande Feira” [Roberto Pires, 1961]; “O Pagador de Promessas” [Anselmo Duarte, 1962], com o qual ganhamos a Palma de Ouro [no Festival de Cannes], está lá o Brasil. Diferentemente de hoje, quando não vemos esse Brasil na televisão. O que vemos hoje é um percentual mínimo de negros na televisão. Não vemos na televisão a mesma coisa que vemos em supermercados, nos ‘Pacaembus’ e ‘Maracanãs’ da vida, nas praças, nas praias. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a participação do negro no Cinema Novo era muito maior do que é nas telenovelas em 2020. Proporcionalmente, ainda estamos aquém de 1960, quando tínhamos menos de 60 milhões de habitantes nesse país. Essa era minha visão no cinema novo: galgar posições em que os negros se sintam representados.

Antonio Pitanga fez o patriarca da família negra de classe média na novela A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, na Globo, em 1995, marco na representatividade negra nos folhetins – Foto: Divulgação/Globo Blog @miguel.arcanjo UOL

Mariana Queen Nwabasili — Qual a importância dos protagonistas e protagonismos negros nas artes e em geral?

Antonio Pitanga — Uma Benedita da Silva ou uma Ruth de Souza são referências que atingem os lugares mais longínquos do Brasil. ‘Eu quero ser essa mulher aqui; eu quero ser esse cara’. Trabalhar com arte e audiovisual é, silenciosamente, trabalhar a autoestima. Não é necessário discurso. É preciso coerência com o seu trabalho. Pensar: ‘qual é o trabalho que está fazendo? Ele soma com a comunidade negra’? A televisão, como meio de comunicação, é serviço e é nossa: cedemos o uso do sinal aos canais por 20 anos, e nós não utilizamos isso. Não utilizamos nem participando e nem cobrando, porque se 54% da população brasileira é negra e a maioria são mulheres esses são os consumidores. […] Quem faz somos nós. Eu não tenho mais tempo para esperar que os brancos me dêem oportunidades. Eu tenho que ganhar elas com a mão grande: ‘é meu, é nosso’. Mas se não houver alarido me fortalecendo nesse momento, eu fico sozinho.

Mariana Queen Nwabasili — O senhor está produzindo um filme sobre a Revolta dos Malês. Como está esse projeto?

Antonio Pitanga — Estou há 10 anos fazendo esse filme. Já tem argumento, roteiro. […] Já tenho 50% do orçamento e, até março, espero chegar nos 80%. Daí, de uma maneira mais tranquila vou criar a minha equipe para contarmos essa história. […] Se não tomamos as coisas para nós, ficamos esperando que os brancos contem nossa história, e, se isso acontecer, nunca vai ter a força de uma vivência, de um entendimento que não está nos anais.

Antonio Pitanga ao lado da mulher Benedita da Silva na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes – Foto Leo Lara/Universo Produção/ Divulgação – Blog @miguel.arcanjo UOL

Mariana Queen Nwabasili — Acha que o fato de estar há dez anos produzindo e captando financiamento para o filme tem a ver com sua temática negra?

Antonio Pitanga — Claro que tem. Se meu filme fosse com atrizes e atores brancos, eu já tinha conseguido captar para fazer o filme. O mundo branco tem um percentual de afirmação, presença e exposição muito grandes na frente das câmeras. Os empresários que têm vil metal vão apostar naqueles que estão vendendo mais o produto deles. Infelizmente é isso. A diferença da Taís Araújo para uma Letícia Spiller é a cor; é ‘um defeito de cor’, como diz a escritora Ana Maria Gonçalves que não nos deixa mentir. Digo isso sem amargura. Isso é um mal do sistema. Se você não é visto, não é lembrado.

Mariana Queen Nwabasili — E os financiadores negros?

Antonio Pitanga — Claro que tem empresários negros no Brasil. Mas ninguém me conhece. Eu bato na porta de empresários negros e ninguém me atende. Muitos não têm relação com a gente [negra] mesmo. Você acha que todo negro é pobre? Tem muito negro com muito dinheiro. Existe hoje um percentual significativo de empreendedores e empresários negros, que nós não conhecemos e que muitas vezes não são articulados. […] Por que o negro norte-americano é diferente de nós? Porque o negro norte-americano descobriu, como os judeus, que precisa fazer o dinheiro transitar três anos entre negros: o médico de uma pessoa negra é negro, a secretária é negra, o contador é negro, o dentista é negro.

Mariana Queen Nwabasili — O senhor tenta fazer essas relações na sua vida?

Antonio Pitanga — Claro. Eu faço o que posso. Muitas vezes é difícil achar, também porque muitas vezes esses profissionais, ao terem reconhecimento, acabam se inserindo em um universo mais branco, e às vezes nem assumem que são negros. Isso às vezes nem acontece porque a pessoa quer, e sim porque com o dinheiro que ela ganha, com a mansão que ela tem, o círculo de amigos acaba se tornando mais branco mesmo no Brasil.

Antonio Pitanga e Camila Pitanga são aplaudidos de pé durante homenagem que receberam na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro último, em Minas Gerais – Foto Leo Lara/Universo Produção Blog do @miguel.arcanjo UOL

Mariana Queen Nwabasili — Isso é fruto do racismo estrutural?

Antonio Pitanga — Esse movimento eu não quero mais chamar de racista. Não quero mais usar meu discurso da década de 1960, e não quero responder coisas que já respondi em 1950 e 1960; se não, eu parei no tempo. Esse discurso do Abdias do Nascimento, Ruth de Souza, Milton Gonçalves, Zózimo Bulbul, já foi. Estamos em 2020. Eu não quero mais cobrar do branco. Eu quero cobrar do negro um movimento que nos reconheça como representantes. Quantos negros e negras têm no Congresso brasileiro? Isso é fruto de eleição, porque ninguém entra no Congresso andando. O fato é que nos falta organização. Os meus consumidores, que são 54% da população, não estão chegando junto, não estão cobrando. Isso também é culpa das superexposições [brancas na mídias]: todo dia aquilo subliminarmente martela a cabeça das pessoas de famílias brasileiras que só veem famílias brancas [nas representações audiovisuais].

Camila Pitanga abraça o pai, Antonio Pitanga, durante a 23a Mostra de Cinema de Tiradentes, na qual foram os grandes homenageados em janeiro último – Foto Leo Lara/Universo Produção/Divulgação Blog @miguel.arcanjo UOL

Mariana Queen Nwabasili — O que o senhor tem achado dos trabalhos dos chamados Teatros Negros em estados como Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo?

Antonio Pitanga — Nós avançamos bem. Hoje temos um conjunto de atores e atrizes, obras diversas, espetáculos musicais. Estamos arrebentando. Eu tenho acompanhado. A Camila [Pitanga], por exemplo, está entusiasma com a peça “Black Brecht: E se Brecht fosse negro”. O musical “A Cor Púrpura” eu vi três vezes. O espetáculo do Lázaro Ramos [“O Topo da Montanha”] eu vi quatro vezes. O espetáculo com o ator Déo Garcez [“Luiz Gama – Uma Voz pela Liberdade”] eu vi cinco vezes. […] Eu vejo tudo isso como uma vitória, mas ainda precisamos de mais plateia preta. É preciso participar, chegar junto. Se tenho um espaço no teatro com um espetáculo com atores e atrizes negras e 70% da plateia é branca, alguma coisa está errada.

Mariana Queen Nwabasili — Por fim, o que o senhor faz para estar tão ativo aos 80 anos de idade? É a própria arte que te alimenta?

Antonio Pitanga — A luta me alimenta. Eu não tenho o direito de adoecer, eu não tenho o direito de morrer, porque eu quero ver os meus sendo vencedores. Ainda está faltando muito para isso, então vocês vão ter de me aguentar mais uns 30, 40 anos. Vou chegar a uns 110 anos de idade e continuarei falando essas coisas.

*Mariana Queen Nwabasili é mestre em Meios e Processos Audiovisuais pela USP, onde também se graduou em Jornalismo. Pesquisadora de relações, representações, recepções e identidades raciais e de gênero no audiovisual, já participou como jurada, curadora ou debatedora de festivais como Kinoforum, Mostra Melhores Minutos e É Tudo Verdade.

*Mariana Queen Nwabasili é mestre em Meios e Processos Audiovisuais pela USP, onde também se graduou em Jornalismo. Pesquisadora de relações, representações, recepções e identidades raciais e de gênero no audiovisual, já participou como jurada, curadora ou debatedora de festivais como Kinoforum, Mostra Melhores Minutos e É Tudo Verdade.

>>Siga @miguel.arcanjo